Écrit par Jean-Paul Brighelli

J’aurais dû aller voir ce film bien avant. Une réalisation dont Télérama dit tant de mal (« Pauvres Créatures est d’autant plus pénible qu’il se revendique d’un féminisme pour le moins discutable. Qui consiste à faire d’abord subir à son héroïne et à son interprète les pires humiliations, mises en scène avec une gourmandise et une complaisance sadiques »), que Le Point fustige (« bavard et prétentieux ») et que Marianne, qui décidément ne brille pas pour son intellectualité, abomine (« Avec ses airs de faux Frankenstein, cette fiction m’as-tu-vu souhaitait ressusciter l’esprit corrosif du grand Buñuel, mais ne ressemble qu’à une très longue plaisanterie potache. À éviter ») ne pouvait être qu’un très grand film.

Mais divers impedimenta qui étaient de mon fait — la correction de Soleil noir, qui sortira en mai — ou de celui de ma compagne (je ne vais jamais au cinéma seul, je veux tenir la main de quelqu’un dans le noir…) ont retardé jusqu’à hier la décision. Ce fut presque fatal, le film n’a plus que deux séances par jour (et tard) à Marseille.

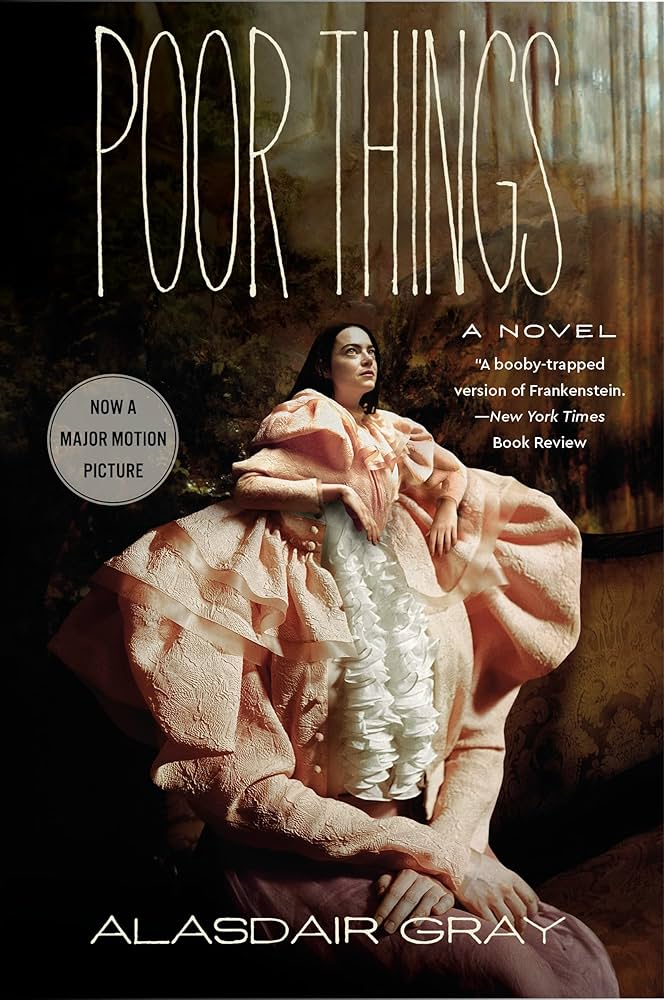

Disons-le tout de suite : c’est un chef d’œuvre — au sens que les Compagnons donnaient au terme. De Yórgos Lánthimos j’avais vu La Favorite, il y a cinq ans, où Emma Stone était déjà éblouissante face à Olivia Colman et Rachel Weisz. C’était un film très abouti, d’une maîtrise totale. Mais ces Poor things (1) sont dans une autre dimension.

D’où viennent donc ces critiques acerbes — qui se mêlent, pour dire le vrai, à des analyses enthousiastes ?

Peut-être vous rappelez-vous, vous qui pratiquâtes jadis le Lagarde & Michard, les questions d’une stupidité confondante que posaient nos duettistes de l’Inspection générale et des éditions Bordas. Je résume : « Que nous dit le texte ? Quel message l’auteur entend-il faire passer ? »

Pour les messages, il y a La Poste. L’auteur ne fait rien passer : il écrit, il peint, il filme, et c’est son œuvre qui dit quelque chose. La seule question qui vaille est justement celle-là : « Que dit le texte / le film / le tableau ? »

Il est assez significatif que les journalistes qui ont aimé le film se posent d’abord des questions d’esthétique. Les autres se sont emberlificotés dans des considérations idéologiques (le film est-il féministe ? Bien-pensant ? Sadique ?) sans jamais en parler d’un point de vue technique.

Or, Poor things est un feu d’artifices pour les yeux. Rien d’étonnant si la Mostra de Venise lui a décerné son Lion d’or : Damien Chazelle, qui la patronnait cette année-là, a sans doute reconnu chez Yórgos Lánthimos la fibre baroque qui l’a animé lui-même en filmant Babylon.

Parlons donc d’esthétique.

Le film commence en noir et blanc, hommage évident au cinéma expressionniste allemand des années 20 (voir Le Cabinet du Docteur Caligari, de Robert Wiene, le Nosferatu de Murnau — il y a un plan où Emma Stone traverse un pont qui est une citation directe — « et quand ils furent de l’autre côté du pont les fantômes vinrent à leur rencontre », ou le Frankenstein de James Whale). ET à ce film que jouait déjà Willem Dafoe, Le Phare, en 2019, un monument surréaliste qui m’a réconcilié avec Robert Pattinson, me convainquant que cet homme peut jouer autre chose que les gentils vampires dans des séries américaines niaises pour pucelles introverties.

Puis on passe à la couleur. Des couleurs rutilantes, que souligne la beauté extravagante des costumes. Vite, un Oscar !

Quant aux décors, ils sont somptueux, entre esthétique Belle Epoque, architectures du Bauhaus modifiées, et navire tout droit sorti d’un songe fellinien. (rappelez-vous E la nave va). Il y a même une scène en amphi de médecine où l’on cherche d’instinct l’ombre de Freud, qui assistait à, Paris, en compagnie de Maupassant (comment ? Vous n’avez pas lu l’essai que Pierre Bayard leur a consacré, Maupassant avant Freud ?), aux expériences de Charcot.

Evidemment, ce sont là des références que le journaliste de cinéma de base maîtrise mal…

Poor things use volontiers de très grands angles, voire de fish-eye, ce qui plonge le spectateur dans un monde déformé, lunaire. Le fantastique est d’abord une question de prise de vue.

Fantastique, l’idée de mettre sur le visage du créateur, Willem Dafoe — que la pauvre Bella appelle tout simplement God — les cicatrices qui défiguraient Boris Karloff. Parce qu’il y a bien un rapport entre les deux : le chirurgien diabolique a inséré dans le crâne d’une suicidée, avant de la ressusciter, le cerveau du bébé qu’elle portait en elle. Elle est sa mère et sa fille en même temps.

D’où des séquences sidérantes d’éducation d’une femme adulte avec un intellect d’enfant — mais elle apprendra vite… L’essentiel est donc que cet être est totalement dépourvu de tout surmoi. Bella vit et raisonne de façon animale. Elle parviendra à la conscience selon une trajectoire vierge de toute interférence.

Pas de surmoi — mais une sexualité qui ne demande qu’à s’épanouir. Les expériences auxquelles Bella est confrontée vont en progressant dans le glauque et le fantasmatique. Mark Ruffalo, Casanova 1900, est épuisé par la femme-enfant (ou l’enfant-femme). Tout comme les créatures du bordel parisien où elle fait longuement ses gammes.

Le film dure 2h20. Et on en redemande, et on ne veut pas qu’il finisse. Allez-y. Vous verrez que j’ai raison.

Jean-Paul Brighelli

(1) La traduction de Poor things par Pauvres créatures me paraît insuffisante. J’aurais préféré Pauvres petites choses — mais les anglicistes qui passent ici me donneront leur avis

[Source : blog.causeur.fr/bonnetdane]

Sem comentários:

Enviar um comentário