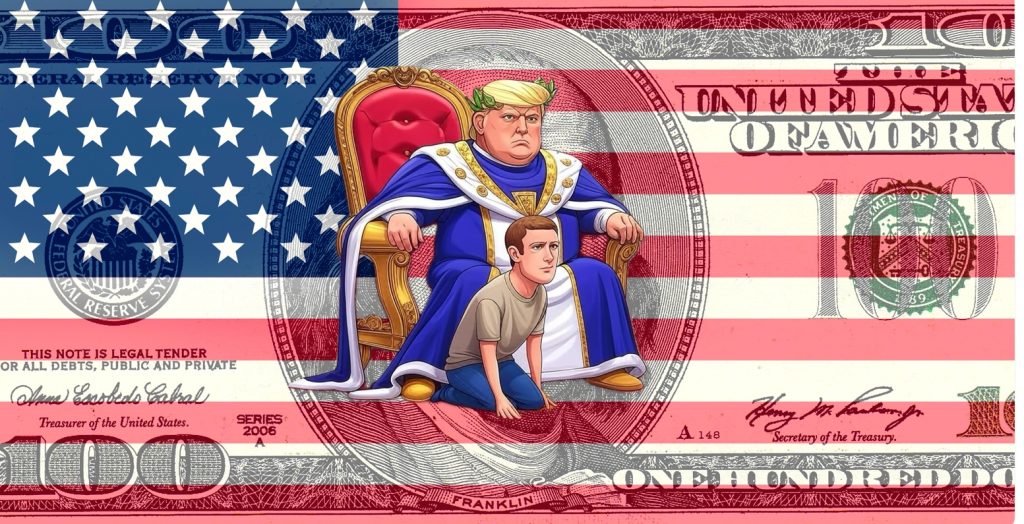

El CEO de Meta se pliega a las proclamas tecnolibertarias de la dupla Trump/Musk en contra de la verificación de datos y la moderación de contenidos. El odio, las fake news y la desinformación camparán a sus anchas en Facebook e Instagram.

|

| El beso, por rhizomatikaLAB |

Escrito por Galo Abrain

“El mal radical ha emergido en un sistema en el que todos los hombres se han vuelto igualmente superfluos”

Hannah Arendt. Los orígenes del Totalitarismo, 1951

Con mirada lechosa, patidifusa, pelo recortado de niño bueno y traje de primera entrevista con corbata clara y nudo Windsor, Mark Zuckerberg se disculpó un 31 de enero de 2024 ante los familiares de las víctimas de acoso infantil por el uso de las redes sociales de Meta. Fue la disculpa de un replicante tristón en pleno cortocircuito. Su boca tiritó inquieta instantes antes de descargar lo que pareció más una coartada para salir del atolladero, que un arrepentimiento honesto. El Senado de Estados Unidos lo puso contra las cuerdas de la indecencia, y Zuckerberg aguantó el chaparrón para respirar un día más.

El pasado 7 de enero, solo un año después de su correctivo popular, vimos a otro Zuckerberg delante de las cámaras. Desvestido de su mohína expresión anterior, este nuevo Mark parecía un tío seguro de sí mismo. Subidito. Adinerado líder de una fraternidad chachi, con una permanente fardona y un reloj de casi 1 millón de dólares. En el video subido a Instagram de unos 5 minutos, el CEO de Meta explica los inminentes cambios que habrá en el sistema de verificación de datos en sus redes. Que, básicamente, consisten en deshacerse de cualquier verificación.

La sorpresa ha sido mayúscula para la comunidad internacional. Al menos, para quien ande flojo de memoria. Los que recuerden las peripecias de Zuckerberg en su historia por los mundos de la manipulación, la posverdad y demás neologismos del pudridero ético que asola la actualidad informativa, bostezarán de la previsibilidad.

¿Acaso creía el mundo que quien, en 2016, permitió un torrente de desinformación diarreico con la campaña electoral de Donald Trump, no iba a actualizar su impulso ante su nueva victoria política? No es que Zuckerberg fuera Anakin Skywalker, como sostiene el periodista Paco Tomás, y ahora haya mutado en Darth Vader, sucumbiendo al lado oscuro. Zuckerberg jamás se desprendió del lado opaco del tablero. Pero como cazarrecompensas supo adherirse al bando que ostentaba el poder. Zuckerberg nunca ha sido Anakin. Zuckerberg siempre fue Boba Fett.

Este juego es propio de una novela de Ian Fleming. Un agente doble se alinea a través del perdón y la expresión de la culpa con la era Biden, persignándose metafóricamente frente los pecados cometidos, para luego dar marcha atrás capeado el arco buenista de la historia.

Yendo a los hechos, y ante las incógnitas sobre quién ganaría las elecciones, Mark Zuckerberg envió una carta amistosa al congresista republicano Jim Jordan, en la que aseguró que la administración Biden quería que Meta «censurara» algunos contenidos relacionados con la Covid-19. «Mi objetivo es ser neutral y no jugar ningún papel, ni siquiera parecer que juego ningún papel», aclaró en la misiva. Un alegato que es, a todas luces, una mentira del tamaño de una catedral. En especial cuando, justo después de la victoria de Donald Trump, Zuckerberg decide prescindir de la verificación de datos, cambiándolo por un modelo de Notas de Comunidad que pone en manos del consenso de los usuarios la tarea de frenar la desinformación (como en X). Un sistema que pasa por alto una gran cantidad de contenido falso, en particular la desinformación politizada que rara vez es detectada dado que no todos estarán de acuerdo en que es falsa.

Por si este viraje no apestara a podredumbre, súmele que el CEO de Meta ha sustituido a Nick Clegg, expresidente de asuntos globales de la empresa, por Joel Kaplan, exmiembro del Partido Republicano y secretario del difunto juez Anthony Scalia, quien en su día instó a Facebook a ignorar la desinformación durante las elecciones de 2016.

Oh, y por si son ustedes más de gestos protocolarios, sepan que Zuckerberg acudió a finales de noviembre a Mar-a-Lago al besamanos del nuevo presidente electo, donde la forma de la flácida nalga de Donald Trump debió quedar grabada sobre sus labios. También decidió donarle un millón de dólares para los gastos de la transición de poder. Vamos, la neutralidad suiza hecha ceremonia.

Zuckerberg es la encarnación del veleta. Del tecnofeudalista que esperaba su oportunidad para untar la tostada a su gusto, y avanzar hacia ese estado de competencia salvaje libertaria por el que babea. Así lo ven los periodistas del New York Times: Sheera Frenkel y Mike Isaac, quienes han hecho una cronología de la evolución de Zuckerberg en lo que se refiere al control de la información en sus redes sociales.

Según ambos periodistas, entre los hitos que han marcado su posicionamiento hacia la cordura y el control de los discursos de odio, están, claro, los acontecimientos alrededor de Cambridge Analytica y la ya citada candidatura de Donald Trump, o las acusaciones por falta de vigilancia en lo relativo a los menores. Pero es que Zuckerberg también ha tenido que hacer frente a casos como el genocidio Rohingya en Myanmar, muy nutrido de Facebook, convirtiendo la red, indirectamente, en algo así como la Radio de las Mil Colinas ruandesa que difundió vomitonas de odio racial durante años, hasta el culmen del genocidio de los tutsis por los hutus.

No obstante, parece que el problema con la «censura» es de base. Esencial. Algorítmico. Como señaló en un artículo de la MIT Technology Review la periodista especializada Karen Hao, la desorientación ética de Facebook e Instagram no es sólo consecuencia de una mala gestión interna, tal y como declaró en 2018 Zuckerberg. O como se nos pretendió hacer creer al mundo cuando la directora de Operaciones, Sheryl Sandberg, inició una auditoría de derechos civiles de dos años para recomendar formas en las que la empresa podría evitar el uso de su plataforma para socavar la democracia. Según Hao, el problema es la matriz misma del algoritmo, y de la IA que lo cabalga.

Concretamente, la periodista descarga gran parte de las responsabilidades en el valenciano: Joaquín Quiñonero Candela, director de IA en Facebook. Al hablar de los anteriores escándalos, a los que debemos añadir el asalto al Capitolio y el rosario de teorías de la conspiración que han salpicado las redes de Meta todos estos años, Karen Hao lo tiene claro: «Todas estas peligrosas mentiras proliferaban gracias a las capacidades de la inteligencia artificial que Quiñonero había ayudado a construir. Los algoritmos que sustentan el negocio de Facebook no fueron creados para filtrar el contenido falso o incendiario; sino para que las personas compartan y se involucren con la mayor cantidad de contenido posible mostrándoles cosas que probablemente les escandalizarían o las estimularían». El caso es, ¿puede esa osamenta algorítmica ser intervenida?

Según las reiteradas disculpas que ha ido despachando Zuckerberg con el paso de los años, cualquiera diría que se han hecho hercúleos esfuerzos para poner en marcha cirugías punteras con las que resolver esta desorientación. Pero lo cierto es que, con su actual giro de los acontecimientos, Zuckerberg ha dejado claro que no tiene intención alguna de regular su red. Volviendo al video, el neopelocho Mark señala que: «Las recientes elecciones también se sienten como un punto de inflexión cultural hacia dar prioridad a la expresión», y destaca que el principal impulso para el cambio es el deseo de fomentar la «libertad, a pesar de que vamos a atrapar menos cosas malas».

Aunque Zuckerberg asegura que Meta se mantiene comprometida con el bloqueo vigilante de contenidos ilegales de «alta gravedad», como el terrorismo y la explotación infantil, tanto el CEO, como el nuevo presidente de asuntos globales, Joel Kaplan, sostienen que se censuraba «demasiado contenido inofensivo» y que esto es un: «punto de inflexión cultural». Por tanto, Meta dice adiós a: «las restricciones sobre temas como la inmigración y el género que están fuera de sintonía con el discurso dominante”, relacionando esa «dominancia» con los resultados de las recientes elecciones estadounidenses.

A priori, si tuviéramos que especular, cabría decir, sencillamente, que Mark Zuckerberg ha sido un corderito metepatas que, por fin, se ha revelado como el lobo que es. Sin embargo, la entrevista que realizó Karen Hao al director de IA en Facebook, Joaquín Quiñonero Candela, abre otro frente de análisis, dado que en el momento del último encuentro entre ambos, hace 4 años, Quiñonero acabó por admitir a la periodista que no existía un verdadero control sobre el algoritmo de Facebook. Que estos programas no habían podido, realmente, cambiar su naturaleza para evitar contenido incendiario y obscenamente desinformativo (beber lejía para curar un coronavirus, recordemos, llegó hasta la boca del que, en breves, será nombrado presidente de Estados-Unidos por segunda vez, ojo). Es decir que, quizás, el giro trumpista de Zuckerberg no se deba a una alineación ideológica real, sino sencillamente a una huida hacia adelante en vista de que la administración del candidato conservador dará infinitamente menos la murga ante el descontrol existente con el algoritmo de Meta. Lo importante es que la rueda siga girando, sin importar a quien chafe por el camino.

No obstante, esta tesis puede caer como un castillo de naipes si atendemos a las declaraciones que hizo el científico jefe de IA de Meta, Yann LeCun, al periodista Steven Levy en 2023, cuando le aseguró que: «hace cinco años, de todo el discurso de odio que Facebook eliminaba de la plataforma, entre el 20 y el 25 por ciento era retirado preventivamente por sistemas de IA antes de que nadie lo viera. El año pasado, fue el 95%». Este progreso vendría a revelar que la compañía de Zuckerberg sí es capaz de controlar, de forma casi automática, qué contenido puede ser falso y peligroso para la democracia y los derechos humanos. Con lo cual, este reciente viraje hacia la liberalización y la autogestión serían, como todo parecía indicar, el resultado de la hoja de ruta mental de su creador. Otro tecnólogo gerifalte, como Elon Musk, que parece priorizar una vuelta al Estado de naturaleza hobbesiano en el entorno digital, quién sabe si con apocalípticas intenciones.

En una larga y muy reciente conversación en el podcast de Joe Rogan, Zuckerberg procuró omitir ahondar en profundidad sobre el asunto. Solo aclaró que la compañía regresaba a su «misión original de darle al pueblo una herramienta para compartir». En cambio, sí quiso centrarse en sus críticas a Apple, en relación a cosas como la comisión del 30% de la App Store que ha supuesto un duro golpe para los ingresos por publicidad de Meta. ¿Acaso algo mejor que un reyerta pública entre dos titanes para tapar el hedor a envilecimiento de uno de ellos? A decir verdad, la mera asistencia de Zuckerberg en fraternal complicidad con Rogan ya es toda una declaración de intenciones. Al fin y al cabo, el podcaster es de los comunicadores favoritos de Donald Trump. Y fue en uno de sus programas donde el ahora inminente 47º presidente de Estados Unidos, dijo con campechana naturalidad que tenía a todos los CEO de las Big Tech lamiéndole la punta de las suelas, y lanzándole más flores que una comuna hippie. Dime con quién andas y te diré quién eres.

Siguiendo, y culminando, con la comparativa iniciada por Paco Tomás, quizás me equivoque y Zuckerberg no sea Boba Fett. Pero tampoco es Anakin. Tal vez su encarnación más propicia sea la de Lex Luthor. Piénsenlo… Un inteligentísimo villano que ambiciona controlar el mundo a toda costa y, para ello, está dispuesto a poner en marcha todas las tretas que estén en su dotada mano. El niño rata de mente prodigiosa, resentido y revanchista contra el mundo que permitió su dolor. Veo espeluznantes semejanzas. A lo mejor, la elección de Jesse Eisenberg como Lex Luthor en la película Batman vs. Superman (2016) de Zack Snyder no sea baladí. Después de todo, fue ese mismo actor quien interpretó a Mark Zuckerberg en la brillante La red social (2010), de David Fincher. Una casualidad en la que cualquier detective que se precie no debería de creer.

En una de sus más sonadas entrevistas, frente a 6 mil personas el año pasado, Mark Zuckerberg declaró su profundo amor a la tecnología y se arrepintió de su implicación en asuntos políticos, aseverando que lo mejor que había hecho había sido centrarse en su afición a los deportes extremos, a rapear delante de su mujer (mis condolencias, Priscilla, quizás tus sea la mayor víctima en todo esto) y a programar la IA de Meta.

Así que, como conclusión, todo podría deberse a un paradigma humano de lo menos glamuroso y de lo más común: Mark Zuckerberg está en la crisis de los 40. Y, lugar de comprarse un deportivo, o teñirse el pelo, ahora se pone camisetas oversize y flirtea con Donald Trump. Según tu poder en el mundo, llegada cierta edad, te haces el malote como puedes. Otra cosa es que, en el caso de Zuckerberg, las consecuencias de sus actos nos afecten gravemente a todos.

[fuente: www.retinatendencias.com]